Leyre había sido una lectora insaciable. De niña, devoraba libros bajo las sábanas con una linterna. En la adolescencia, llenaba los márgenes de sus cuadernos con citas de poetas malditos y novelistas rusos. De adulta, hasta los cincuenta, su casa fue un laberinto de estanterías que se inclinaban bajo el peso de los mundos acumulados.

Todo cambió después de los cincuenta. Un cambio silencioso, como la nieve que cubre un camino conocido. Primero fue el sueño, que se volvió esquivo y ligero. Luego, la boca seca en mitad de la noche, un desierto personal que la despertaba. Y, por último, lo impensable: la página escrita se le volvió opaca. Las letras bailaban, el significado se escurría, la concentración se quebraba. Intentaba leer una novela, la misma que antes habría devorado en dos noches, y al tercer párrafo una niebla mental la envolvía. No era vista, era algo más profundo: la desconexión entre el ojo y el alma.

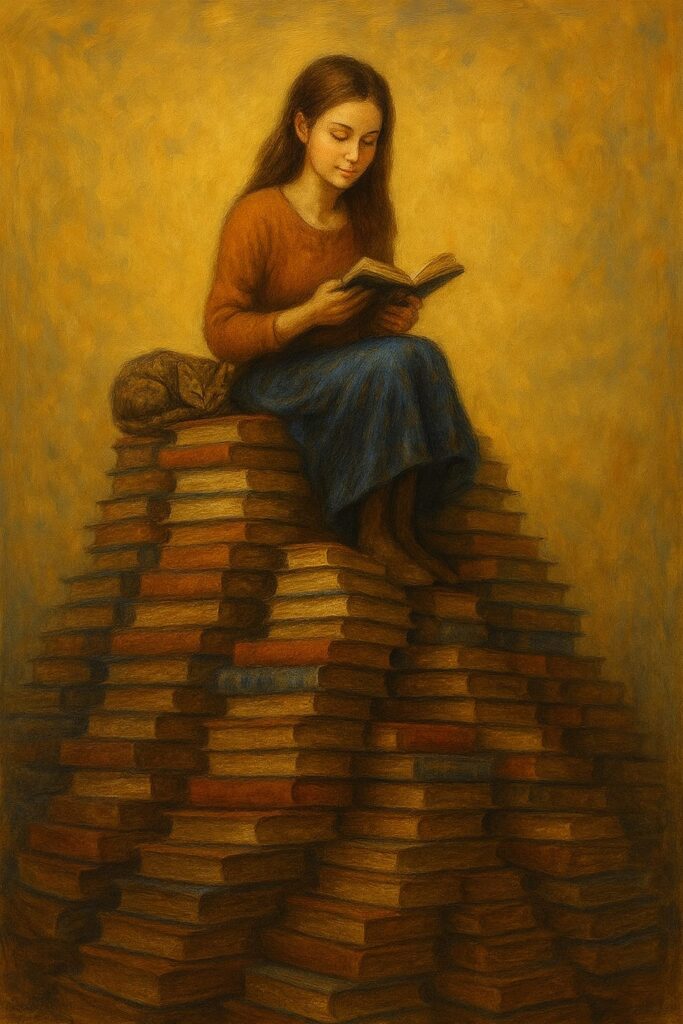

«¿Quién soy yo sin leer?», se preguntaba, acariciando a Simón, el gato atigrado que había llegado cuatro años atrás, justo cuando los primeros síntomas asomaban. Simón, que dormía en círculos perfectos sobre los libros abiertos, como si quisiera sellarlos.

Rechazaba la televisión —un parloteo hueco— y encontró refugio en la música. Clásica para las mañanas, jazz para las tardes, silencio solo para escuchar el ronroneo de Simón. Y sus dos amigos, Clara y Marcos. Con ellos iba al cine (donde las historias le llegaban sin esfuerzo), al teatro (donde las palabras eran carne y voz), a pasear y tomar algo, y a encuentros poéticos en un café con velas y sillas desvencijadas.

Porque Leyre, aunque no pudiera leer, seguía escribiendo. La poesía brotaba de ella como un manantial que la sequía no había logrado secar. También escribía cuentos: breves fábulas para niños sobre gatos astronautas, y relatos para adultos sobre la sombra de las cosas. A veces se preguntaba si haberse encerrado tanto en sus propias palabras le había cerrado la puerta a las ajenas. Solo podía, con enorme esfuerzo, leer poesía suelta, versos cortos que cabían en el espacio de un suspiro.

Un octubre, impulsada por una nostalgia feroz, se apuntó a un club de lectura. «Un libro al mes», le dijo la coordinadora con sonrisa alentadora. Leyre asintió, sintiendo el peso del compromiso como una losa. Diciembre llegó, y con él, la primera novela del año terminada. Una novela contemporánea, elogiada por la crítica. A Leyre le pareció pretenciosa y vacía. Pero algo se había movido. Un músculo atrofiado que daba un leve espasmo.

«No voy a cortar esta frágil racha», se dijo. Y, por su cuenta, buscó algo distinto. Encontró en la biblioteca Las crónicas del jardín, de apenas 190 páginas, narrado por un gato viejo y sabio. Lo leyó en tres días. Y, milagrosamente, le gustó. Sintió el placer olvidado de anhelar volver a las páginas, de acariciar la textura del papel mientras Simón ronroneaba a su lado, como si entendiera.

Animada, empezó otra. Esta era especial: El cristal roto, sobre la vida traumatizada de una poeta. Leyre conocía a la autora, era una amiga de los encuentros poéticos, una mujer que había convertido su dolor en versos afilados. Leerla era escucharla, y en esa voz cercana no había niebla que entorpeciera.

Ahora, su mesilla tenía una pila modesta pero significativa. Libros intercambiados con amigos escritores a los que nunca había podido devolver el gesto. Quería leerlos. Necesitaba leerlos. La montaña de libros «atrasados» —esos años de silencio lector— la intimidaba, pero una chispa de la vieja Leyre se había encendido.

Sin embargo, el ritmo era nuevo. No podía imponerse maratones. Se quedaba dormida a las diez, el libro sobre el pecho. Se entretenía mirando a Simón perseguir un rayo de sol, y escribía un haiku sobre él. Salía con Clara y Marcos a pasear por el parque, hablaban de la vida, no solo de libros. La calle era ahora otro texto que leía con atención: el gesto de un anciano, la risa de unos niños, el vuelo de los pájaros al atardecer.

Una tarde, en el club de lectura, mientras comentaban un libro que a ella le había costado pero que había terminado, una mujer mayor le dijo: «Leyre, se nota que has vivido mucho dentro de los libros. Ahora estás leyendo de otra manera».

Leyre volvió a casa pensando en esa frase. Acarició a Simón, que se enroscó en su regazo. Puso un disco de piano suave. Miró la montaña de libros y sonrió. No eran una deuda, ni un testamento de lo que fue. Eran invitaciones. A su tiempo.

Tomó el que tenía a medio, El cristal roto, y leyó un capítulo. Luego, dejó un marcador, lo cerró y tomó su cuaderno. Escribió:

«Hay sequías que no matan la raíz, solo la enseñan a buscar agua más hondo. Hay nieblas que no ocultan el camino, solo te obligan a andar más despacio. Yo, que navegué océanos de tinta, ahora aprendo a saborear el lento deshielo de cada sílaba. Mi gato, mi poesía, mis amigos, la calle… son los puentes que he tendido hacia mí misma. La montaña de libros espera. Y yo, por fin, ya no tengo prisa por conquistarla. Solo quiero habitarla, página a página, al ritmo de este nuevo latido.»

Simón ronroneó, aprobatorio. Fuera, anochecía. Dentro, Leyre encendió una lámpara. No para leer más rápido, sino para ver más claro. Había vuelto a casa, pero a una casa distinta, donde la lectura ya no era un refugio, sino una forma más de estar en el mundo. Y eso, lo sabía, era un nuevo comienzo.

Hola Elena buenos días muy bonito está chulísimo gracias

Muchas gracias guapa por leerme y comentar 😊 💖🥰😘😘