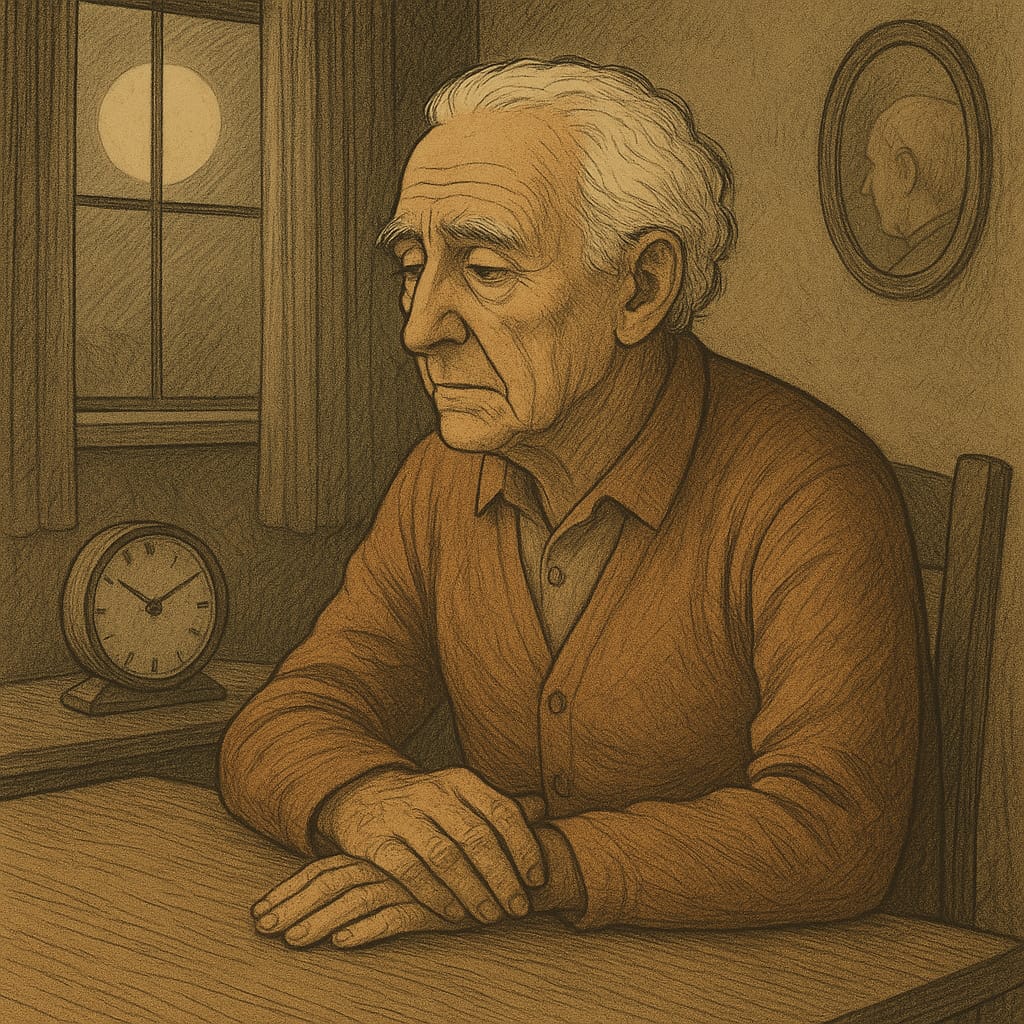

No es huella de dolor, ni de derrota,

sino la curva lenta que el viento dibuja

en la arena del rostro, surco que anota

el diálogo callado entre el tiempo y la luna.

Las manos, antes ágiles, ahora trazan

mapas de sombra y luz sobre la mesa,

y el paso es un suspiro que no pasa,

un eco del reloj que no se apresa.

El espejo devuelve un rostro antiguo,

familiar extraño bajo el pelo blanco,

como un olivo viejo, testigo

del sol que va y que viene, franco.

Se ha aprendido a mirar sin aspaviento

el desgaste del brillo en la cerámica,

el polvo que se asienta en el aposento

como un manto de nieve, silencioso, tácito.

Y la Muerte, esa huésped sin prisa,

no se teme ni llama con anhelo.

Se aguarda sin temblor, sin premisa,

como la noche aguarda tras el vuelo

del último gorrión. Sin ansia impía,

sin reclamo al destino, sin desvelo.

Es la calma del río que ya ha visto

mil tormentas pasar, mil aguas mudas.

Es saber que el umbral, quieto y abierto,

no es meta ni castigo. Es solo duda

resuelta en una paz: el desconcierto

de soltar el equipaje, sin preguntas.

Es esperarlo todo en el vacío,

y no esperar, a cambio, nada.

Es el último gesto, sereno y frío,

ante la luz que cambia, moribunda:

abrir la puerta al paso definitivo,

sin nombre en los labios, sin angustia.

Es la plenitud del cansancio,

el reposo del árbol tras la savia,

la última hoja que no teme al viento,

sino que cae, serena, hacia la nada.